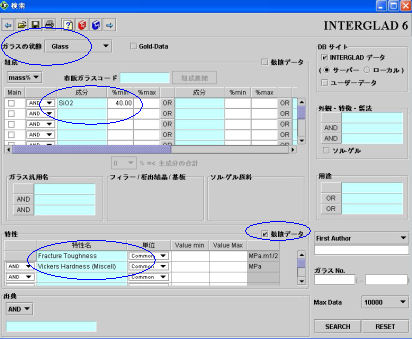

(5) 四則演算機能を利用して特性間の関係を調べる (5) 四則演算機能を利用して特性間の関係を調べるガラスの脆さは、[0161 Brittlenes]から検索することができますが、この値はビッカース硬度と破壊靭性との比から求めた方が多くのデータを集めることができます。この脆さと密度との関係をシリカ系ガラスについて調べてみることにします。 検索画面左上の[State]プルダウンメニューをクリックして[Glass]を指定し、組成欄の最初のカラムに[SiO2]、その%minに40(mass%)を入力。 特性欄のカラムの[機械的物理的Mechanical, Physical]の中の[硬度、靭性Hardness, Toughness]にある[0160 Fructure Toughness]と[Vickers Hardness]の[0170 Vickers Hardness (Miscell)]を指定し、[Numerical]チェックボックスをクリックしておきます。 |

||

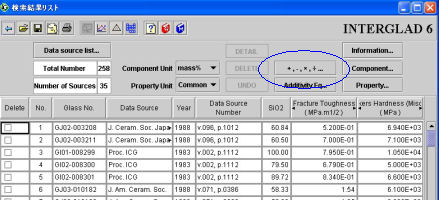

続いて、[SEARCH]ボタンを押して検索を行うと、35の出典から258件のデータが抽出されます。 続いて、[SEARCH]ボタンを押して検索を行うと、35の出典から258件のデータが抽出されます。次に、四則演算機能を利用して、脆さBrittlenessを計算で求めます。 検索結果画面の左上にある[+,−,×,÷…]ボタンを押すと小画面が表示されるので、左上のカラムに[0170 Vickers Hardness(Miscell)]、四則演算子として「÷」、右上のカラムに[0160 Fructure Toughness]をそれぞれ指定し、New Column Name欄に適当な名称(例えば、Calc_Brittleness)を入れて[CALCULATE]ボタンを押すと、計算結果がリスト上に表示されます。 |

||

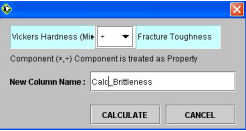

| 次に、アイコン「X-Yプロット」をクリックしてX-Yプロット画面を表示させ、Y軸に「計算値Calc_Brittleness」をとり、X軸に[ 0510 Density at RT]をとってすべてのガラスをプロットしてみます。 | ||

|

||

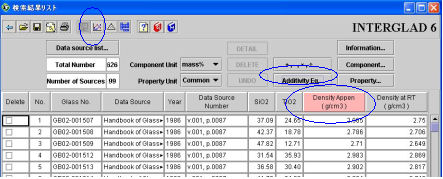

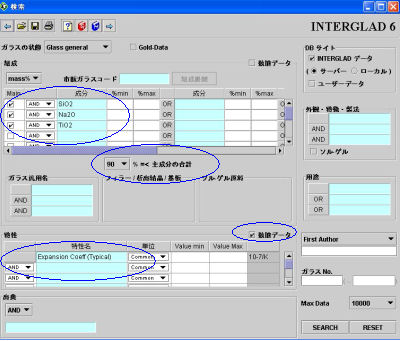

(6) 特性計算式を検証する INTERGLADに収録されているガラスのファクトデータ(実測値)と、特性計算式による予測値とを対比する方法について紹介します。 検索画面左上の[State]プルダウンメニューをクリックして[Glass]を指定し、組成欄の最初のカラムに[SiO2]、その%minに30(mass%)、%maxに60(mass%)を入力、下のカラムに[TiO2]、%minに10(mass%)を入力します。 続いて、特性欄のカラムに[0510 Density at RT]を入力し、特性欄右上の[Numerical]チェックボックスをクリックしておきます。そして、[SEARCH]ボタンをクリックして検索すると、検索結果画面に99の出典から626件のデータが表示されます。 この画面の右上にある[Addivity Eq…]ボタンをクリックすると、特性計算式の画面が表示されるので、計算式のリストから、[Density]の中の[Appen]の式をクリックして指定する。清澄剤などの不純物成分が含まれていたとしても、合計1mol%までは無視して計算されるように、画面下方の[Total of trace components <]の右欄に1.0を入れ、[CALCULATE]を押して、して計算をさせます。検索結果リスト画面にピンク色のラベルの列が追加され、Appenの式による密度の計算結果が表示されます。 |

||

|

||

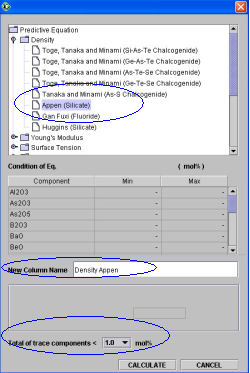

続いて、検索結果画面の左上のアイコン「X-Yプロット」をクリックして、X-Yプロット画面を表示させます。X軸に[0510 Density at RT]、Y軸に[P0010_00 Density]をとるとプロットが行われます。画面右下の[Fitting]カーブのプルダウンメニューから1次式y=ax+k(直線)をクリックして図中に直線を挿入します。 続いて、検索結果画面の左上のアイコン「X-Yプロット」をクリックして、X-Yプロット画面を表示させます。X軸に[0510 Density at RT]、Y軸に[P0010_00 Density]をとるとプロットが行われます。画面右下の[Fitting]カーブのプルダウンメニューから1次式y=ax+k(直線)をクリックして図中に直線を挿入します。図中にaおよびkの値と寄与率が表示されます。予測値と実測値が近いほど、aが1に、kが0に、寄与率が1に近い値をとるので、選んだ組成範囲で特性計算式の検証を行うことができます。なお、Appenの式が適用できないガラスについては、ピンク色ラベルの計算結果列に*印が表示されます。 |

||

| 参考: 検索結果画面などに表示される特性値は、有効桁数4桁、右詰めで表示されます。1以上10未満の数値(±1.000〜±9.999)は固定小数点で表示され、それ以外は指数(例:−2.345E+07)で表示されます。 参考: 検索結果リスト画面、X-Yプロット画面、三角図画面などの小画面表示される組成リスト・特性リストは、成分あるいは特性項目がアルファベット順ではなくID番号順に列挙されます。特に特性項目については、多くの項目がVer.5で追加されたために、同類の項目であっても番号が飛び飛びになっている場合があるので注意が必要です。なお、Ver.6からは、検索画面で選択した項目が小画面のリストの上部に表示されるようになりました。 |

||

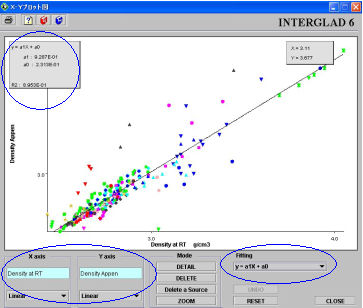

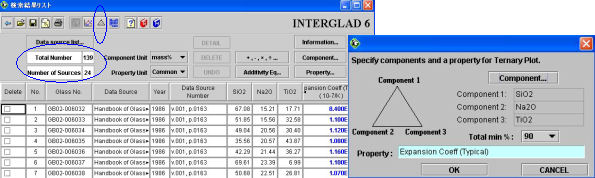

(7) 三角図上に特性値をプロットする (7) 三角図上に特性値をプロットするTiO2-Na2O- SiO2を主成分とするガラスについて、組成と熱膨張係数との関係を調べます。 組成欄のカラムにSiO2, Na2O, TiO2を入れ、[Main]チェックボックスを3箇所ともクリックしたのち、[Total of Main Components]プルダウンメニューをクリックして3成分が90%以上となるように指定します。 次に、特性欄に[1020線膨張係数(代表値)]を入力し、特性欄の[Numerical]チェックボックスをクリックして*印の非数値データが出力されないようにしておきます。 [SEARCH]ボタンを押すと検索結果リスト画面が表示され、24の出典から139件のデータが検索されます。 参考: 主成分の最大量は0, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100%の12段階で指定できます。この機能を用いることにより、2元系〜10元系等の組成系の限定が可能です。 |

||

|

||

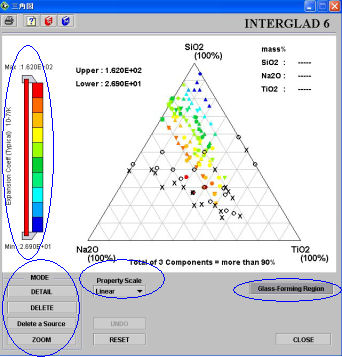

[Information…]ボタン、[Property…]ボタン等を押して必要な情報があれば表示させてから、画面左上のアイコン「三角図」をクリックします。小画面が表示されますので、[Component..]ボタンをクリックして三成分(SiO2, Na2O, TiO2)にチェックを入れ、Property欄に[1020線膨張係数(代表値)]を入力し、Total min%プルダウンメニューの例えば90%を選択して[OK]を押すと三角図画面が表示されます。 |

||

プロットされている特性値の色は、画面左の特性値スライダの色分けに対応しています。このスライダには、2つのポインタと両ポインタを繋ぐバーが付いており、両ポインタの間隔を狭くとってプロット範囲を限定し、その状態でバーを上下に操作すると、線膨張係数が組成によって変化する様子を眺めることができます。なお、特性値スライダのスケールは対数スケールに変えることもできます。 プロットされている特性値の色は、画面左の特性値スライダの色分けに対応しています。このスライダには、2つのポインタと両ポインタを繋ぐバーが付いており、両ポインタの間隔を狭くとってプロット範囲を限定し、その状態でバーを上下に操作すると、線膨張係数が組成によって変化する様子を眺めることができます。なお、特性値スライダのスケールは対数スケールに変えることもできます。三角図画面の右下の[Glass-Forming Region]ボタンをクリックすると、SiO2-Na2O-TiO2三元系におけるガラス化範囲が示されます。ガラス化範囲を表すデータは、○と×の2種類のファクトデータから成り、○と×の間を通る境界線を頭の中で描いたとき、その線の○側がガラス化する領域に相当します。このガラス化範囲データはあくまでも3成分の和が100%の場合のデータなので、3成分の和が90%以上としてプロットされたこの例の場合は、ガラス化範囲に当てはまらないものもあるかもしれません。ガラス化範囲を表す○と×に関する情報について詳しく知りたいときは、画面左の[DETAIL]ボタンを押した状態で、知りたいプロットをクリックするか、マウスポインターをプロットに載せた状態で右クリックをして表示されるダイヤログボックスのDETAILをクリックすることにより、詳細画面を表示させて調べます。線膨張係数のプロットに関する詳細情報も同様です。 その他、X-Yプロット画面同様この画面でも、プロット1点1点の削除、同一出典プロットの一括削除、拡大表示等が可能です。 |

||

(8)無アルカリガラスを検索する (8)無アルカリガラスを検索する工業的にガラスを生産する場合、アルカリ金属の含有量をゼロに押さえることは多くの困難を伴うため、慣例的にアルカリ含有量が0.5mass%未満のものを無アルカリガラスと呼んでいます。ここでは、歪点が600±30℃の無アルカリガラスを特許以外の出典から調査する例を示します。 ガラスの状態をGlass generalとし、組成欄の単位をmass%にして、成分カラムにアルカリ酸化物の汎用表記であるR2Oを入れ、%min欄に−1、%max欄に0.5(mass%)を入力します。 さらに、特性欄のカラムに特性小画面のフォルダをThermal→Viscosity→Standard Point (1E9-1E14.5 dPa.s)とたどって [1122 T at 1E14dPa・s(Strain Point)]を指定し、Value Min欄に570(℃)、Value Max欄に630(℃)を入力します。次に、出典欄のカラムのプルダウンメニューからNOTを指定して、[Patent]を入力し、[SEARCH]ボタンを押します。 暫くすると検索結果が表示され、8件のデータがカタログと学会誌から検索されます。 |

||

参考: アルカリ金属酸化物含有量が0.5%未満のガラスを一般に無アルカリガラスと呼びます。%min欄に「−1」を入力せずにR2O≦0.5mass%と指定して検索すると、アルカリ金属の含有量が0〜0.5 mass%のデータを抽出することはできても、この0 mass%の意味はあくまでもデータに0 mass%の表示があるものに限られ、アルカリ金属についての記載のないガラスは抽出されません。%min欄に−1を入れることによりアルカリ金属が記載されていないガラスも含むすべての無アルカリガラスが検索可能となります。 参考: *印で表示される組成は、収集した出典に数値記載がなかった場合だけでなく、出典に記載されていた組成がNa2CO3のような複合酸化物の場合(この場合は分解生成物のNa2Oが成分に追加記載され、含有量の欄は*で表示)、分子量不明の成分(R2O、RO、水ガラスなど)が含まれたガラスの場合(この場合は組成の単位換算ができないため出典に記載されていた単位以外は*印で表示)などがあります。 参考:*印で表示される特性は、出典元のデータが定性的なものであったり、グラフに表示されたデータであることを示します(この場合、Note欄に1Fig等と記すことがある)。但し、最近のバージョンでは、グラフ上のデータであっても極力、数値データとして読みとることにしています。 |

||

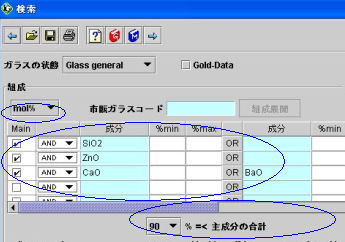

(9) 四則演算機能を利用して擬似三元系を表示させる (9) 四則演算機能を利用して擬似三元系を表示させるSiO2、ZnOおよびCaO+BaOから成る疑似三元系のガラスについて特許の申請状況を調査することにします。 検索画面左上の[mass%]プルダウンメニューを開いてmol%を指定します。 成分カラムに、[SiO2]と[ZnO]を入れ、その下に[CaO]を入れ、その右のOR欄に[BaO]を入れます。さらに、それらの欄の左手にあるMainチェックボックスをクリックして[Total of Main Component]の最小値を90%にして、成分系を指定します。 次に、出典欄のカラムでPatentを指定して抽出データを特許に限定し、[SEARCH]をクリックします。497件のデータ(出典数100)が検索結果画面に表示されます。 |

||

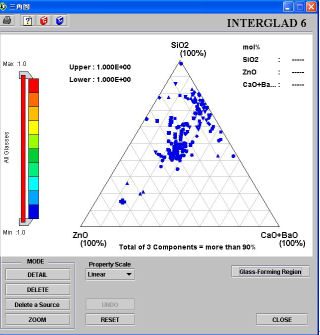

そこで、[+−×÷]ボタンをクリックして小画面を表示させ、左上のカラムにCaOを、右上のカラムにBaOを入れ、四則演算記号は+のままにして、[New

Column Name]欄を「CaO+BaO」に修正し、[CALCULATE]を押します。CaO+BaOが計算されて新しい成分の列が追加されます。 そこで、[+−×÷]ボタンをクリックして小画面を表示させ、左上のカラムにCaOを、右上のカラムにBaOを入れ、四則演算記号は+のままにして、[New

Column Name]欄を「CaO+BaO」に修正し、[CALCULATE]を押します。CaO+BaOが計算されて新しい成分の列が追加されます。続いて、アイコン「三角図」をクリックし、表示される小画面の[Component]ボタンを押して成分欄のSiO2、ZnOおよび CaO+BaOにチェックを入れ、Total Min%を90%とし、Property欄のAll glassesを選んで[OK]をクリックします。三角図が表示され、特許実施例として収録された497件のガラス組成がSiO2−ZnO−’CaO+BaO’から成る疑似三元系の三角図にプロットされます。 参考: 特許のガラスデータとしては、特許実施例のデータを採用しています。必ずしも特許請求範囲のすべてを網羅しているわけではありません。 参考: ギリシャ文字等は、次のアルファベットで置き換えることにしています。 α→A, β→B, γ→G, ε→E, κ→X, ,μ→u, Å→A, ℃→Cなど |

||

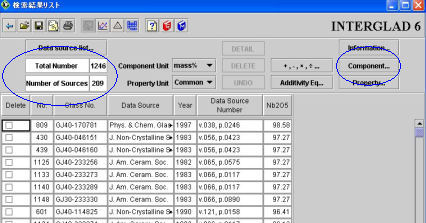

(10) データ密度の解析 (10) データ密度の解析データ密度解析機能の利用例として、組成が公表されているNb2O5系光学ガラスの成分の組み合わせについて調査することにします。 初期画面で、[Go Query]を選び、検索画面のガラスの状態をGlass、組成欄の成分カラムにNb2O5、%min入力欄に30mass%と入れ、[SEARCH]を押します。検索結果リスト画面が表示され、検索件数1246件、出典件数209件と示されます。 ここで、Nb2O5ラベル(列最上部)にマウスポインタをおいて、「Shift+クリック」を行うと、ソーティングされて、Nb2O5の多い順または少ない順にデータを並び替えることができます。 続いて、画面左上にあるアイコン「データ密度解析」を押します。 |

||

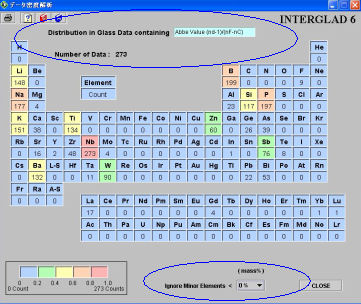

周期表形式の度数分布表が表示されるので、その画面上部の[Distribution in Glass Data containing]カラムをダブルクリックします。表示される特性小画面から、光学ガラスの特性として一般的な[2051アッベ数(nd-1)/(nF-nC)]を選択して[OK]を押すと、そのデータを保有するガラス273件について、各ガラスに含まれる元素の登場頻度が周期表の各元素の欄に表示されます。 Nb以外で頻度が54件以上(273件の20%以上)の元素は、B, P, Na, K, Li, Ti, Ba, Si, W, Sb, Znであることがわかります。 画面下の[Ignore Minor Elements]プルダウンメニューをクリックして、含有量が少ない元素を削除することによりNb2O5系光学ガラスを構成する主要成分を調べることができます。 含有量20mass%以上の元素(成分)のみを表示すると、頻度が54件以上の元素はP(P2O5)のみとなります。次に15mass%以上にするとPとSi、10mass%以上にしても同じで、5mass%以上にすると頻度が54件以上の元素としてPとSi以外にK, Na, Ti, B, Ba,Wが加わります。 |

||

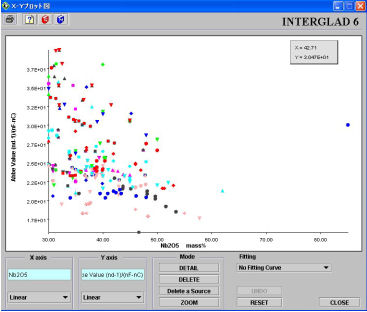

すなわちNb2O5系光学ガラスの第2成分としてはP2O5が比較的多く、次がSiO2であり、その他K2O、Na2O、TiO2、B2O3、BaO等は含有量10mass%以下がほとんどで、さらに、As2O3、Li2O、Sb2O3等は5mass%以下がほとんどです。一方、ガラス成分として一般に良く使用されるCaO、MgO、SrO、Al2O3、ZnO、ZrO2、PbOなどが比較的少ないこともわかります。 すなわちNb2O5系光学ガラスの第2成分としてはP2O5が比較的多く、次がSiO2であり、その他K2O、Na2O、TiO2、B2O3、BaO等は含有量10mass%以下がほとんどで、さらに、As2O3、Li2O、Sb2O3等は5mass%以下がほとんどです。一方、ガラス成分として一般に良く使用されるCaO、MgO、SrO、Al2O3、ZnO、ZrO2、PbOなどが比較的少ないこともわかります。なお、検索結果リスト画面に戻って、X-Yプロット画面を出し、X軸にNb2O5、Y軸にアッベ数を指定してプロットすると、Nb2O5の含有量は大部分が50mass%以下であることがわかります。 参考:検索画面の特性欄で特性項目を指定したときに、単位欄に#マークが表示されることがあります。これは、その特性項目の表示単位が定まっていないため、同じ特性であってもデータにより単位が異なり、単位換算ができないことを示します。 |

||

|

|

||

|